Парящий или, как его еще называют, плавающий потолок представляет собой систему из каркаса, натяжного потолка и встроенной подсветки из светодиодной ленты. Светодиоды излучают мягкий рассеянный свет, благодаря которому и получается эффект невесомого потолка. В зависимости от расположения подсветки меняется общий вид конструкции. Сфера применения широка – их монтируют в небольших и просторных помещениях, устанавливают при отделке частных квартир, офисов и залов.

Особенности и преимущества натяжного парящего потолка

По технологии монтажа парящие потолочные конструкции практически ничем не отличаются от классических потолков ПВХ, но имеются различия в конструктивных элементах:

- применяются направляющие с нишей под установку светодиодной ленты;

- выемки, в которых размещена лента, закрывают полупрозрачными вставками;

- между стеной и потолочной конструкцией остается зазор.

Достоинства натяжного парящего потолка:

Делает пространство объемным.

Создает более уютную атмосферу.

Имеется большой выбор полотен по текстуре и цвету и есть возможность использования разноцветной подсветки.

Быстрый монтаж.

Отсутствие необходимости в тщательной подготовке основания.

Натяжное полотно можно мыть, оно имеет антистатические свойства.

Если соседи затопят, то ПВХ пленка сдержит потоки воды, причем речь идет о сотнях литров: около 100 л на 1 м2.

Цвет подсветки можно выбирать

Цвет подсветки можно выбирать

Недостатки:

Монтаж конструкции приводит к уменьшению высоты потолка на несколько сантиметров;

Полотно не переносит механических и температурных воздействий.

Варианты расположения подсветки:

- вдоль одной, двух, трех стен;

- по периметру комнаты;

- в качестве контура ярусов многоуровневого потолка;

- в виде обрамления отдельных элементов.

При монтаже многоуровневых конструкций ПВХ можно комбинировать с гипсокартоном, поликарбонатом, пластиком, металлическими элементами.

Самостоятельная установка такой конструкции – сложная задача для тех, кто никогда не выполнял подобных работ, поэтому имеет смысл обратиться к профессиональным мастерам, которые выполнят замеры и монтаж. Рассчитать примерную стоимость можно на сайте https://artpotolok.kiev.ua/raschet-stoimosti. Но если решено выполнять установку ПВХ потолка своими руками, ниже приведена подробная инструкция.

Необходимые инструменты

Инструменты для установки натяжного потолка

Инструменты для установки натяжного потолка

Для самостоятельного монтажа конструкции потребуются инструменты:

- уровень и измерительный инструмент, маркер, ручка или карандаш для предварительной разметки;

- дрель или перфоратор для проделывания отверстий;

- электролобзик и соответствующая ему пилка по металлу, чтобы нарезать багет, из которого будет состоять каркас;

- канцелярский нож;

- тепловая пушка;

- клипсы, которыми полотно будет фиксироваться в углах при подвешивании его;

- шпатели, нужные для того, чтобы заправить пленку в паз багета.

Материалы и комплектующие

Для монтажа системы потребуется:

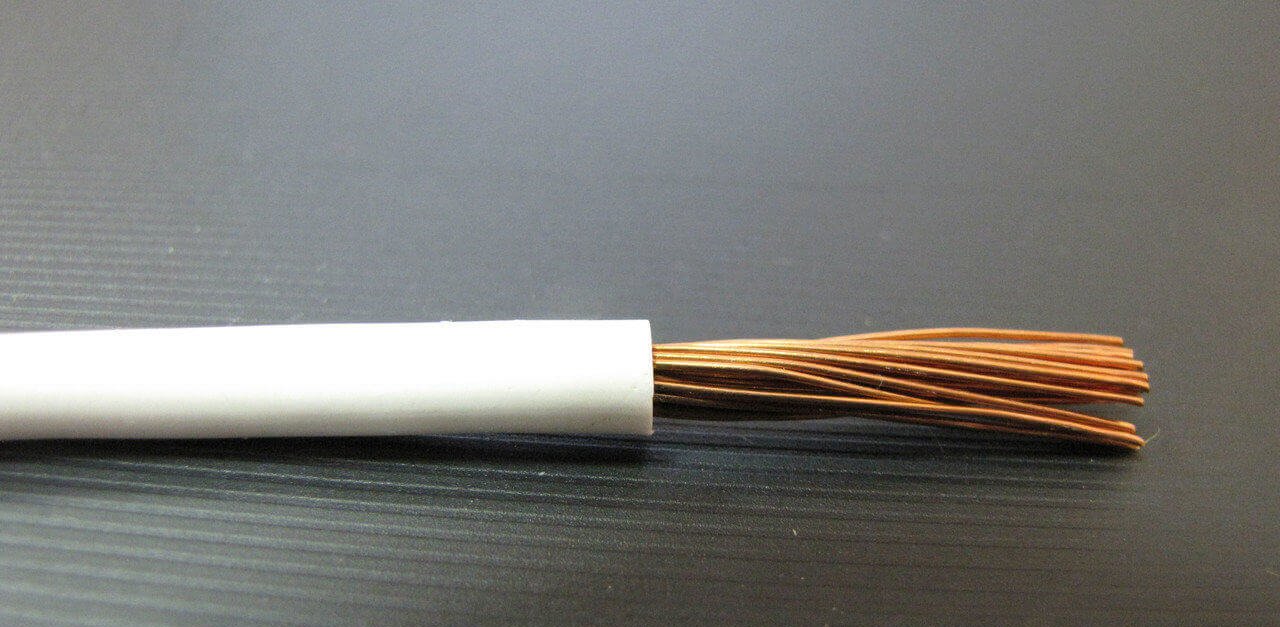

- ПВХ пленка выбранной текстуры. Чаще всего используется матовая или глянцевая. Но она бывает и фактурной. Полотно может также быть тканевым, с полиуретановым покрытием.

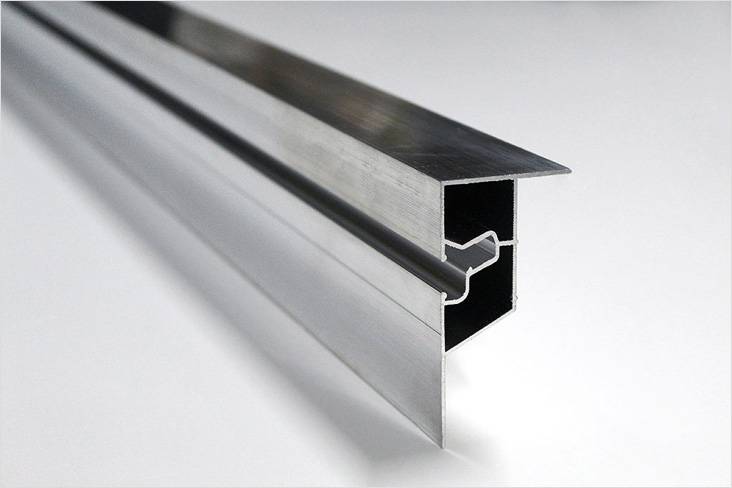

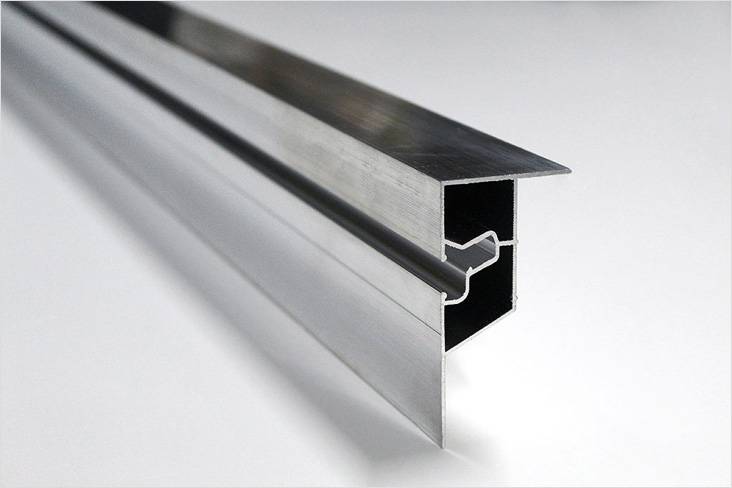

- Направляющие из алюминия с выемкой для установки светодиодной ленты – конструкцию подбирают в зависимости от задуманного эффекта.

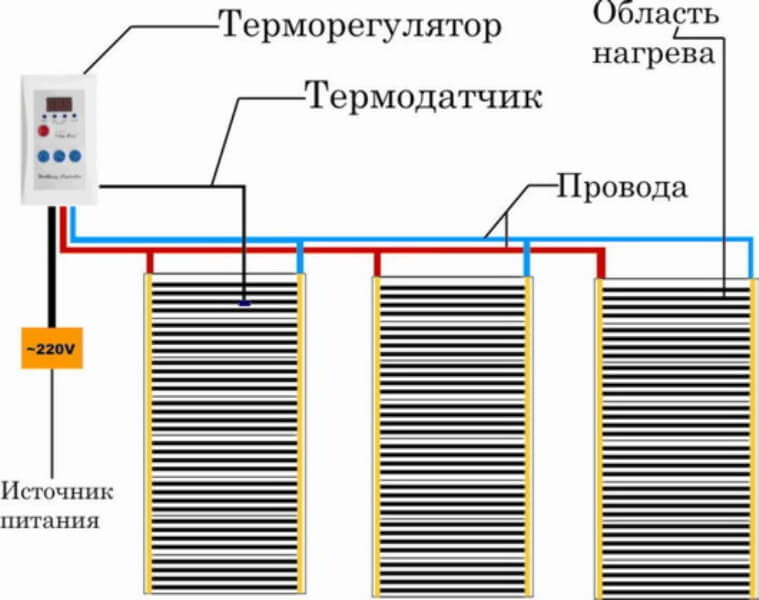

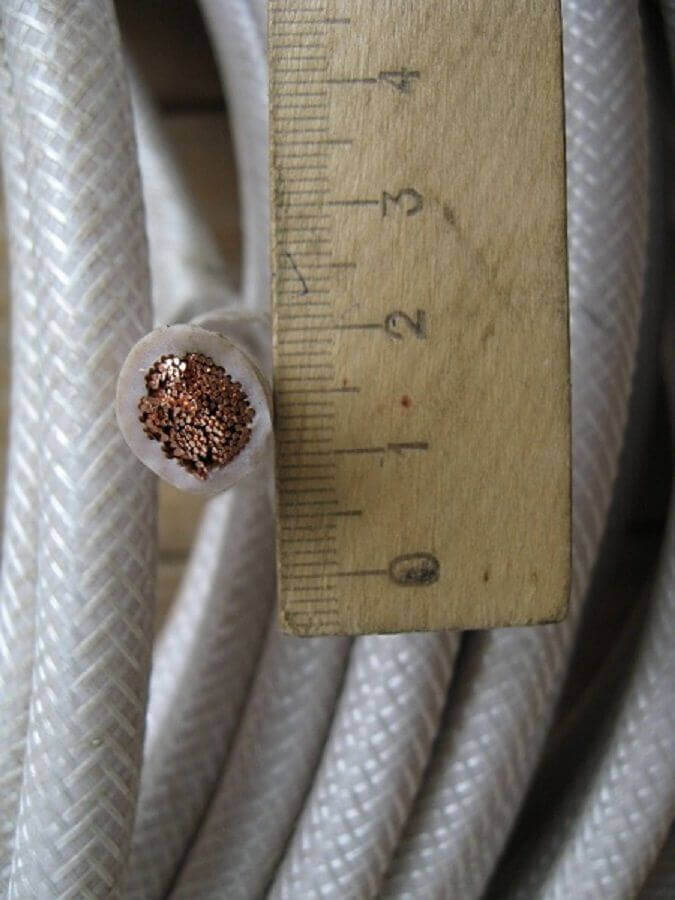

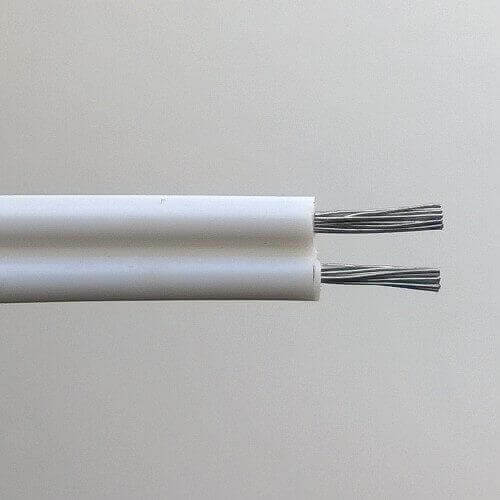

- Светодиодная лента и комплектующие для ее монтажа.

- Полупрозрачная вставка, изготовленная с применением транслюцентной пленки, благодаря чему она пропускает около 90% света.

Сатиновая ПВХ пленка

Сатиновая ПВХ пленка

Установка натяжных парящих потолков невозможна без специальных конструктивных элементов – багетов, имеющих паз для фиксации полотна. Там же имеется выемка, предназначенная для монтажа светодиодной ленты. Что касается самой пленки, то она ничем не отличается от той, что используется при классическом монтаже натяжного потолка.

При выборе подсветки для парящей конструкции, необходимо соблюдать главное условие – она не должна нагреваться больше чем до 40°C. Иначе от нагрева деформируется полотно. Именно поэтому профессиональные установщики выбирают светодиодную ленту, температура нагрева которой небольшая. Причем подключать ее необходимо через блок управления.

Если потолок имеет критические повреждения, к примеру, значительные трещины, лепнину, которая грозит обвалиться, кроме уже указанных инструментов, потребуются штукатурка, шпаклевка, грунтовка и шпатели, валики для нанесения материалов.

Разновидности профилей

Конструкции натяжного парящего потолка варьируются, а потому для его монтажа используют несколько видов багетов.

КП 4003

КП 4003

КП 4003 – профиль фиксируют к стене. Конструкцией предусмотрен вертикальный паз для подсветки, свет от которой направляется в стену. Багет используется в сочетании с полупрозрачной лентой, которая закрывает светодиоды и рассеивает свет от них. Паз для фиксации ПВХ пленки расположен выше источника света, а потому лента закрывается полотном и ее замена осуществляется только после демонтажа натяжного потолка.

КП 2301

КП 2301

КП 2301 – также устанавливается по периметру помещения. Но лента подсветки полотном не закрывается, оно заправляется в паз рядом с ней. Нишу закрывает полупрозрачная вставка. Свет получается менее рассеянным. Ленту в этом случае легко заменить.

КП 4075

КП 4075

КП 4075 – с его помощью соединяют на одном уровне полотна разных цветов. Материал отличается эластичностью, поэтому он дает возможность создавать криволинейные конструкции. Светодиодную ленту вставляют в горизонтальную нишу, располагающуюся в середине профильного элемента, по обеим сторонам от которой закрепляют полотна. Нишу закрывают полупрозрачной вставкой.

ПЛ 75

ПЛ 75

ПЛ 75 – для многоуровневых конструкций. Оба полотна закрепляются гарпунным способом. Светодиодная лента устанавливается между ними и закрывается пропускающим свет нащельником.

КП-2

КП-2

КП-2 и НП-5 – также предназначены для монтажа многоуровневых конструкций, но светодиодная лента ничем не закрывается. Нижний уровень чуть больше перекрывает первый, за счет этого образуется ниша, куда и устанавливается светодиодная лента. Подсветка получается более яркой.

Что касается текстуры и цвета полотна, то существенных ограничений по выбору нет. Но учитывают, что наилучшим образом с подсветкой сочетаются полотна светлых оттенков. Кроме того, оттенок цветных светодиодов может искажаться в зависимости от цвета полотна. Функциональность и цвет зависят от типа используемой светодиодной ленты. Отдельные виды светодиодных лент умеют изменять цвет, но для этого необходим контроллер. Подсветкой управляют с помощью выключателя или пульта. Подключение разных контуров необходимо подключать параллельным способом, чтобы не терялась мощность освещения.

Если полотно полупрозрачное и необходимо создать конструкцию с рассеянным светом, то используют профиль КП 4003, если полотно темное непрозрачное, то наилучшим образом подойдет КП 2301.

Порядок монтажа

В первую очередь, создают чертеж будущей конструкции в масштабе и рассчитывают количество направляющих того или иного типа. Эта процедура выполняется еще до заказа полотна. На плане отмечают месторасположение освещения, колонн и других инженерно-технических сооружений. Затем, когда все требующиеся инструменты и материалы под рукой, переходят к установке конструкции.

Несмотря на то, что черновой потолок будет закрыт пленкой, все же следует его подготовить: удалить элементы, которые грозят обвалиться, заделать крупные трещины, удалить осыпающееся покрытие, прогрунтовать, чтобы избежать появления плесени. При необходимости на этом этапе выполняют звукоизоляцию.

Выполнить разметку с помощью нивелира проще всего

Выполнить разметку с помощью нивелира проще всего

Если потолок одноуровневый, то профиль монтируют по периметру помещения. Если система будет сложной, многоуровневой, то необходимо зафиксировать специальный тип профиля на черновом потолке. Разметку выполняют с помощью лазерного нивелира либо классическим способом – с помощью обычного уровня и карандаша. Важно выполнять разметку в точном соответствии с чертежом.

Профиль нарезают по размеру, прикрепляют к стене дюбель-шурупами, начиная от углов. Стыковку отдельных элементов выполняют только на прямых участках стены. Расстояние между соседними элементами крепления – 10-15 см. Отверстия в стене подготавливают заблаговременно таким способом: прикладывают багет к стене так, чтобы его нижняя часть совпадала с разметкой и сверлят отверстия через него. К потолку направляющие крепят напрямую или через закладную деревянную планку, в зависимости от того, насколько нужно опустить потолочный уровень. Профиль для фиксации изогнутых элементов надрезают на половину высоты. Эти участки следует зачистить наждачной бумагой, чтобы неровности не повредили пленку при дальнейшем монтаже. Элементы крепления располагают чуть чаще, чем на прямых участках.

Схема крепления светодиодной ленты и полотна

Схема крепления светодиодной ленты и полотна

Для фиксации светодиодной ленты никакие крепления не нужны, она устанавливается в паз методом защелкивания. После монтажа профиля устанавливают ее и включают, чтобы проконтролировать работоспособность. Выполняют разводку кабеля по точкам освещения.

Полотно ПВХ крепится гарпунным способом. Крепежи уже зафиксированы на полотне. Эту операцию осуществляют при раскрое. Разогревают помещение тепловой пушкой и во время монтажа поддерживают температуру в помещении около 60°C. Пленку расстилают на полу и, закрепив по углам временные растяжки, подвешивают сначала с двух углов, расположенных по диагонали – начальный угол имеет специальную отметку. Фиксируют эти участки с помощью шпателя, затем делают то же самое с двумя другими углами. Потом заправляют полотно в центральных участках и закрепляют полностью вдоль длинных стен и вдоль коротких. Вставляют гибкую вставку, если она предусмотрена.

Заправляют полотно в багет

Заправляют полотно в багет

В разогреве ткани нет необходимости. Излишки ткани подрезают и закрывают места примыканий нащельником.

Видео: монтаж парящей конструкции

Парящий натяжной потолок даже простой конструкции позволяет добиться оригинального эффекта легкого подвешенного в невесомости потолка, сгладить углы, организовать декоративную подсветку вдоль стен помещения. Системы из нескольких уровней выглядят еще эффектнее. Однако для их монтажа требуются специальные элементы и чрезвычайно важна точность расчетов. Разработать чертеж сложной конструкции, рассчитать количество материала и выполнить установку своими руками под силу далеко не каждому начинающему мастеру.

Фото парящих натяжных потолков в интерьере

© Источник